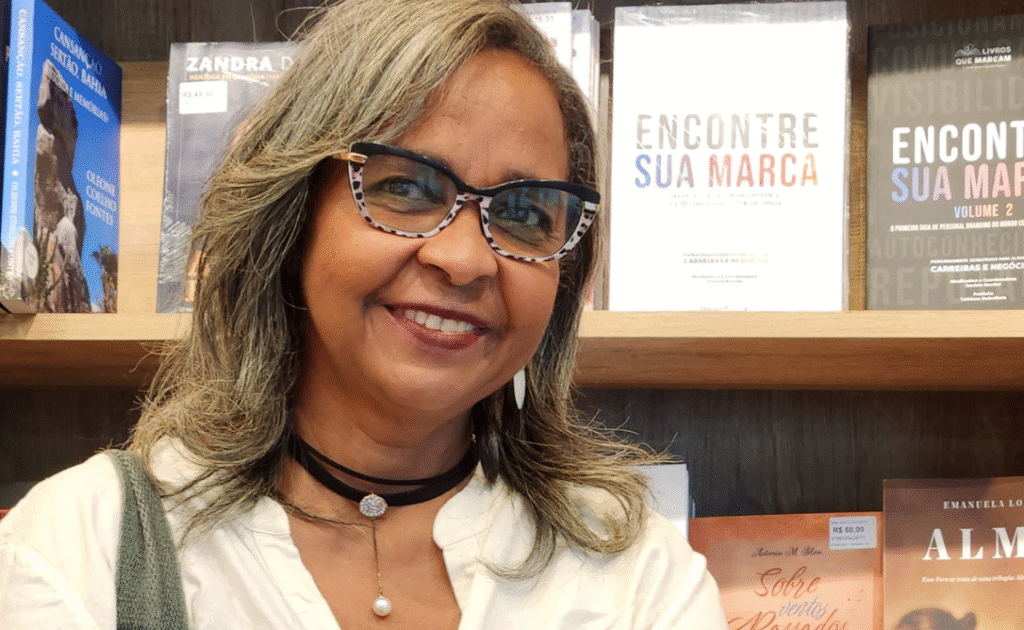

Con décadas de experiencia como trabajadora social y terapeuta familiar, Antonia Maria ha publicado «Familias Adictas «, una obra que propone un enfoque sistémico para comprender y tratar la adicción. A través de estudios de caso, fundamentos teóricos e investigación de campo en Brasil y Canadá, el libro nos anima a dejar de centrarnos en el individuo para reflexionar sobre el papel de la familia y el contexto social en el abordaje de la dependencia química.

Trabajó durante muchos años como trabajadora social y terapeuta familiar, trabajando directamente con personas vulnerables. ¿Cómo influyó esta experiencia en la estructuración del libro «Familias Adictas»?

Esta pregunta es bastante compleja, ya que involucra dos perspectivas diferentes pero complementarias: una desde la perspectiva de un trabajador social y otra desde la perspectiva de un terapeuta familiar.

Como menciono en la nota del autor, entrelazo el pasado con el presente, visualizando el futuro cuando me refiero a la constante evolución de la vida. En otras palabras, si bien la familia es uno de los principales objetivos de la intervención del trabajo social, en mis inicios trabajando con adictos, todavía estaba atrapado en el modelo convencional de que el adicto era el único responsable de su enfermedad y la familia, la víctima. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que esto no cuadraba. Fue entonces cuando supe que quería profundizar mis conocimientos y realicé un curso de especialización en terapia familiar, donde comencé a desarrollar una nueva visión circular del mundo. En ella, no solo se considera enfermo y responsable de su enfermedad a la persona con abuso de sustancias, sino al sistema familiar en su conjunto. A partir de este principio, comencé a compartir mis preocupaciones con el público.

El libro busca cambiar la perspectiva del individuo hacia el sistema familiar y social en el que se encuentra. ¿Qué cree que cambia en la recuperación de una persona adicta cuando la familia también forma parte del proceso?

A lo largo de nuestras vidas, hemos sido condicionados a ver el mundo de forma lineal, culpando siempre a otros de nuestro dolor y sufrimiento, sin involucrarnos en estos problemas. La perspectiva sistémica deconstruye este patrón de pensamiento, mostrando un camino circular e instando a las personas a involucrarse en todo lo que sucede en sus vidas, ya sea en los buenos (agradables) o en los malos (desagradables). Las relaciones familiares no son diferentes, ya que cuando la adicción surge en el sistema familiar, sus miembros a menudo se organizan de tal manera que culpan al adicto por el sufrimiento de toda la familia. Aquí es donde entra el papel del terapeuta familiar sistémico: desmitificar este pensamiento, ayudando a la familia a comprender que la adicción a sustancias es una enfermedad y, como cualquier otra enfermedad, el adicto necesita ser acogido y cuidado por su familia. Asimismo, esta familia también necesita ser atendida, para que puedan encontrar medidas más asertivas para afrontar esta enfermedad que inicialmente parecía ser solo del adicto, pero que luego se convirtió en la enfermedad de todo el sistema familiar. Con esta mentalidad, el adicto puede replantear su relación con la sustancia y, en consecuencia, recuperar su rol dentro del sistema de una manera más saludable. Y, quién sabe, reemplazar la sustancia psicoactiva con otras fuentes más saludables para llenar sus vacíos existenciales.

Profundizas en teorías sistémicas, pero también compartes casos clínicos reales en el libro. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar y narrar estas historias de forma ética, sin perder su poder transformador?

Esta fue quizás la parte más difícil, ya que se trata de historias de personas que me confiaron sus personalidades. Por lo tanto, era mi deber ético preservar su anonimato, así como los nombres de las instituciones y los lugares. Por otro lado, también tuve que encontrar alternativas que contextualizaran al lector sin perder la línea cronológica ni revelar a los protagonistas de estas historias. Por lo tanto, opté por usar nombres ficticios para los pacientes y sus familias. En el caso de las instituciones, preferí simplemente indicar la categoría a la que pertenecen.

En la tercera parte del libro, examina la dinámica de la adicción entre las personas sin hogar y compara Brasil y Canadá. ¿Qué le sorprendió más de esta comparación y qué cree que Brasil podría aprender de las políticas de Vancouver?

Lo que más me sorprendió fue descubrir que, incluso en países desarrollados, existían desigualdades sociales tan extremas. Además, había una proporción muy alta de personas sin hogar, una mezcla de personas con problemas de adicción y personas con trastornos mentales, sin duda resultado del abuso de sustancias. Siguiendo el ejemplo de Canadá, Brasil podría ofrecer apoyo psicosocial más especializado a las familias de adictos, ayudándoles a aprender a afrontar mejor la situación y a adoptar medidas más asertivas en el cuidado de su ser querido. De esta manera, comenzarían a aceptar al adicto, incluso si no logran dejar de consumir sustancias psicoactivas, ya que la tolerancia aumenta cuando el consumo continuo se acompaña de apoyo como terapia familiar, grupos de apoyo y estrategias de reducción de daños.

El tema de la adicción suele estar rodeado de tabúes, prejuicios y juicios morales. ¿Cómo abordas estos estigmas en tu obra y cómo busca el libro derribar estas barreras?

Una de las medidas inmediatas que tomé fue reemplazar términos peyorativos (alcohólico, borracho, drogadicto, etc.), comúnmente usados tanto por la familia como por la sociedad, por términos que suavizan la carga y la culpa que carga el adicto, reconduciéndolo a la posición de alguien que necesita ayuda. Al cambiar estos términos, inevitablemente cambiamos nuestra perspectiva sobre los adictos y, en consecuencia, nuestra forma de tratarlos. De este modo, animamos a las familias y a la sociedad a reevaluar su comportamiento y a cambiar los patrones segregadores y excluyentes.

Las familias que viven con una adicción a menudo oscilan entre el amor y el agotamiento. ¿Qué tipo de apoyo cree que estas familias necesitan más y que a menudo no reciben?

EL El primer paso sería escuchar las quejas de la familia sin juzgarlas, ya que a menudo conllevan un sufrimiento considerable. Incluso con amor, es muy común que denuncien comportamientos y actitudes inapropiadas al abordar estos problemas. Por lo tanto, es importante crear políticas públicas para apoyar a estas familias, brindando orientación más asertiva y específica sobre cómo abordar a estas personas con adicción en el hogar. Este enfoque puede evitar que la persona con adicción empeore la situación, haciendo insostenible la vida familiar, hasta el punto de abandonar el sistema familiar, ya sea de forma independiente o por exclusión. En algunos casos, esta salida puede llevar a la calle.

Aportas un enfoque que combina prácticas integrativas, escucha activa y ciencia. ¿Cómo fue construir una narrativa que abarca la espiritualidad y el cuidado emocional, sin descuidar el rigor técnico?

Este es un campo minado, ya que somos un país con mucha diversidad en este ámbito de la espiritualidad, lo que requiere que los terapeutas gestionen los límites entre el conocimiento técnico y las creencias individuales. Por ello, opté por no abordar este tema en el libro. Sin embargo, cuando la familia lo plantea durante el proceso terapéutico, lo utilizamos como aliado en el desarrollo de dicho proceso.

En definitiva, su libro propone navegar por las turbulentas aguas de la adicción hacia la calma. ¿Qué mensaje le gustaría que cada lector se llevara al cerrar la última página de esta obra?

Para responder a esta última pregunta, citaré un extracto de la sinopsis de mi libro: «La buena noticia es que no todo está perdido. La terapia sistémica puede actuar como una brújula, guiando a las embarcaciones a la deriva para que puedan encontrar con seguridad y serenidad el camino de regreso a tierra firme».

Sigue a Antonia Maria en Instagram: Antonia M. Silva | Antonia Maria Silva